| Lernmodul ◕ |

| Textquellen analysieren |

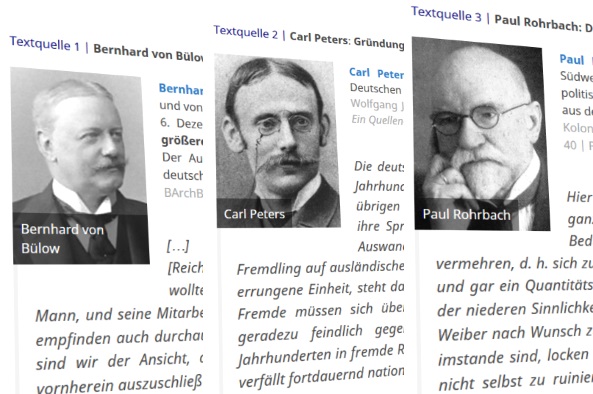

| Kaiserreich und Imperialismus | Modul 7 |

Die Ausgrenzung und Verfolgung von Juden verbindet man in Deutschland meist mit der Zeit des Nationalsozialismus. Aber bereits im Kaiserreich wurden Juden diskriminiert. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich der Massentourismus. Die Menschen reisten damals allerdings selten in fremde Länder. Beliebte Reiseziele innerhalb des Deutschen Reiches waren die Seebäder an Nord- und Ostsee. Viele dieser Touristenziele warben offen damit, dass jüdische Gäste nicht willkommen seien. Wie äußerte sich die Ausgrenzung der Juden – und welche Folgen hatte sie?

Textauszug aus einem Borkum-Reiseführer von 1897 | B. Huismann, Die Nordseeinsel Borkum einst und jetzt, Borkum 1897, S. 119. Nachweis: Bild anklicken

Textauszug aus einem Borkum-Reiseführer von 1897 | B. Huismann, Die Nordseeinsel Borkum einst und jetzt, Borkum 1897, S. 119. Nachweis: Bild anklicken

Aufgaben

1 | Informiere dich kurz über die drei Begriffe Antisemitismus, Rassismus und Stereotyp. Gib jeweils eine kurze Definition.

2 | Schau dir die Quellen 1 bis 3 an.

a) Beschreibe, wie Juden in den Quellen dargestellt werden.

b) Erkläre, warum es sich bei dieser Darstellung um rassistische Stereotype handelt.

3 | Schau dir die Quellen 4 und 5 an.

a) Beschreibe, mit welchen Mitteln gegen Juden vorgegangen wurde.

b) Beschreibe, was die Quellen über diejenigen aussagen, die sich antisemitisch äußern bzw. sich an den Ausschreitungen gegen Juden beteiligen.

4 | In Quelle 4 heißt es: „Unseres Erachtens hätte Herr Sander besser getan, sich nicht nach Borkum zu begeben, um Geschäfte mit Leuten zu machen, deren Gehässigkeit gegen seine Glaubensgenossen ihm nicht unbekannt sein konnte.“

Stell dir vor, Herr Sander hätte den Artikel in der Zeitschrift „Im deutschen Reich“ gelesen. Verfasse aus seiner Sicht einen kurzen Leserbrief, in dem er auf den Vorwurf reagiert.

5 | Zusatzaufgabe Vor der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland wurde der Politiker Uwe-Karsten Heye in einem Interview gefragt: „Herr Heye, was raten Sie einem Fußballtouristen zum Beispiel aus Togo oder der Elfenbeinküste, sollen die bestimmte Gegenden in Deutschland einfach meiden?“ Heye antwortete: „Jedenfalls sollten sie sich da keinem Experiment aussetzten. Ich glaube, es gibt kleinere und mittlere Städte in Brandenburg und auch anderswo, wo ich keinem raten würde, der eine andere Hautfarbe hat, hinzugehen. Er würde es möglicherweise lebend nicht wieder verlassen“.

Wie beurteilst du diese Aussage?

Materialien | Quellen 1 bis 5

Quelle 1 | Bildpostkarte „Gruss aus Borkum“ | Bildnachweis: mit freundlicher Genehmigung des Online-Archivs Bildpostkartensammlung Universität Osnabrück | zum Vergrößern anklicken

Quelle 2 | Borkum-Reiseführer von 1897 | aus: B. Huismann, Die Nordseeinsel Borkum einst und jetzt, Borkum 1897, S. 119

Quelle 3 | Theodor Fontane (1819-1898, Schriftsteller): Auszüge aus Briefen | aus: Michael Fleischer: „Kommen Sie, Cohn.“ Fontane und die Judenfrage, Berlin 1998, S. 124, 125 und 128.

„Hier war es, mit Ausnahme der Juden, sehr schön.“ | Brief an Emilie Zöllner, Norderney, 18. August 1882

„Fatal waren die Juden; ihre frechen, unschönen Gaunergesichter (denn in Gaunerei liegt ihre ganze Größe) drängen sich einem überall auf. Wer in Rawicz oder Meseritz ein Jahr lang Menschen betrogen oder wenn nicht betrogen, eklige Geschäfte besorgt hat, hat keinen Grund darauf, sich in Norderney unter Prinzessinnen und Comtessen mit herumzuziehen. Wer zur guten Gesellschaft gehört, ob Jude oder Christ, darf sich auch in der guten Gesellschaft bewegen; wer aber 11 Monate lang Katun abmißt oder Kampfer in alte Pelze packt, hat kein Recht sich im 12. Monat an einen Grafentisch zu setzen.“ | Brief an seine Frau Emilie, Norderney 1882

„Es gibt hier hunderte von Berlinern, meistens vortreffliche Leute, Professoren, Oberlehrer, Doktoren. Keine pratschigen Juden. Feine Juden liebe ich, aber wenn sie gewöhnlich sind, sind sie furchtbar.“ | Brief an Mathilde von Rohr, Krummhübel, 13. Juli 1885

Worterklärungen: Comtesse: Adelige | Kat[t]un: Baumwollstoff | Kampfer: Mottenschutzmittel | pratschig: plumb

Quelle 4 | 1905 erschienener Bericht der Zeitschrift Im deutschen Reich des Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, der sich für die Bürgerrechte von Juden in Deutschland einsetzte | Heft 9 (1905), S. 485f.

Transkription:

Das „Berliner Tageblatt“ veröffentlichte das nachstehende aus Juist am 13. August abgesandte Schreiben des Düsseldorfer Bilderhändlers J. Sanders, der es als Jude rätselhafterweise über sich gebracht hatte, die durch den Antisemitismus gründlich verpestet Nordseeinsel Borkum zu betreten und daselbst einen Bilderverkauf zu etablieren: „Vor sechs Tagen habe ich in Borkum eine Gemäldeausstellung mit Verkauf eröffnet. Das Geschäft ging soweit gut. Mittwoch wurden nachts an meinen Geschäftsräumen durch mehrere Antisemiten die Eingangstüren durch Fußtritte eingedrückt und zwei Gemälde herausgeholt mit der Bedrohung, dieselben zu zerschlagen und gleichzeitig gerufen: „Der Jude muß aus Borkum.“ Der Hausbursche des Hotels hat die Leute aufgefordert, das Lokal sofort zu verlassen. Nach wiederholten Ermahnungen haben Sie sich entfernt. Freitag früh sah ich an allen Häusern Plakate mit der Aufschrift: „Raus mit den Juden aus Borkum.“ Um 10 Uhr hatte ich Auktion anberaumt. Plötzlich besetzte eine Schar Kinder mit Gewehren (die sogenannte Schwarzweiß-Kompagnie) meine Lokalitäten und fing das sogenannte „Borkumer-Lied“ zu singen an. Dann kam eine große Anzahl Antisemiten und rief: „Der Jude muss hinaus!“ Der Tumult wurde so groß, daß ich sofort die Behörde um Schutz ansuchen mußte. Zwei Gendarmen ersuchten die Kinder und die Uebrigen, aus dem Geschäftsraume zu gehen. Das taten sie auch, aber auf der Straße ging die Sache noch schlimmer, es wurde gerufen: „Wo ist der Jude? Heraus mit dem Juden.“ Es waren ungefähr zwanzig Anführer, welche die Kinder dazu antrieben. Die Gendarmerie hatte keine Macht, die Tumultanten von der Straße zu entfernen. Die Sache wurde immer schlimmer, schließlich schossen die Jungen aus ihren Gewehren; ob dieselben mit Patronen geladen waren, weiß ich nicht, jedenfalls knallten die Schüsse. Gegen 1 Uhr war der Auflauf soweit vorbei, aber von der Kompanie wurden zwei Jungen vor mein Geschäftslokal postiert. Meine Geschäftsräume habe ich schließen müssten, um eventuell nicht verhauen zu werden, und damit meine Gemälde nicht zerstört würden. Durch meine Aufforderung an den Gendarmen wurden schließlich die sogenannten Rädelsführer um ihren Namen ersucht; ob dieselben ihren Namen richtig angegeben haben, weiß ich nicht. Mein Logiswirt kam Nachmittags zu mir und ersuchte mich, sofort meine Wohnung zu verlassen. Um mich vor weiteren Unannehmlichkeiten zu schützen, habe ich meine Sachen sofort einpacken lassen und bin am andern Morgen von Borkum fortgegangen.“ – Unseres Erachtens hätte Herr Sander besser getan, sich nicht nach Borkum zu begeben, um Geschäfte mit Leuten zu machen, deren Gehässigkeit gegen seine Glaubensgenossen ihm nicht unbekannt sein konnte. Wenn auch die „Staatsbürger-Zeitung“ das Inseratengeld von Baer Sohn und anderen jüdischen Firmen nicht verschmäht, sollten Juden doch mehr auf sich halten und nicht bei Antisemiten Borkumer Observanz Gewinn suchen. Trotzdem hat das „Berliner Tageblatt“ nicht Unrecht, wenn es bei diesem Anlaß die Frage aufwirft, ob für Borkum keine Gesetze existieren und wo in solchen Fällen der Ortsvorsteher in Borkum bezw. der Drost in Aurich bleiben. Die „Breslauer Morgenzeitung“ fragt, ob die Insel Borkum ein Ausnahmegesetz für die Behandlung jüdischer Mitbürger besitzt, verweist aber auch auf die wunderbare Weise, in der die Antisemiten ihre Kinder in den Ferien erziehen.

Worterklärungen | Schwarzweiß-Kompagnie: nationalistische und militaristische Jugendgruppe | Gendarm: Polizist | Tumultanten: Aufrührer | Logiswirt: Wirt einer Herberge | Rädelsführer: Anführer | Antisemiten Borkumer Observanz: Antisemiten nach Borkumer Beispiel | Drost: Verwalter

Quelle 5 | Toni Cassirer (1883-1961, Ehefrau des Philosophen Ernst Cassirer) erinnert sich an einen Aufenthalt im Ostseebad Müritz 1905 | Toni Cassirer, Aus meinem Leben mit Ernst Cassirer, Hildesheim 1981, S. 102f.

„Ungeahnte Vorurteile, hauptsächlich sozialer Natur, traten mir entgegen. Nicht der leiseste Wunsch nach Gerechtigkeit oder Objektivität kam zum Vorschein. Ich staunte über den Mut, mit dem diese Menschen ihre Anschauungen vortrugen und propagierten; die Schamlosigkeit, mit der sie die Schwerpunkte zu ihren Gunsten verschoben. Ich fühlte mich grenzenlos verlassen inmitten dieser nett aussehenden, wohlerzogenen, anscheinend harmlosen Spießbürger (…). Die Männer waren die zärtlichsten Väter und die ritterlichsten Beschützer ihrer Frauen; die Frauen die besten, liebevollsten Mütter und Ehegattinnen – während sie gleichzeitig den Kampf gegen die „Andersartigen“ mit skrupellosen Mitteln und skrupellosen Ausdrücken führten.“

Autorin dieses Moduls: Elisabeth Leng, Köln

Der Beitrag „Der muss hinaus, hinaus!“ Bäder-Antisemistismus erschien zuerst auf segu Geschichte.